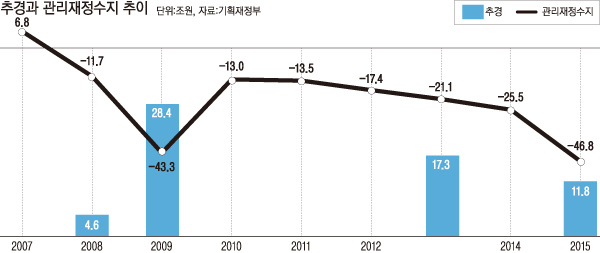

2015년 하반기 추경 11조 8천억을 포함해서 22조를 집행한다면

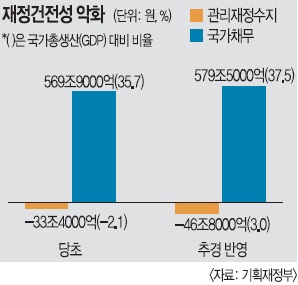

2015년 말 기준 국가채무 : 569조9000억원 -> 579조5000억원으로 9조6000억원 증가

국내총생산 (GDP) 대비 국가채무 비중 역시 35.7%에서 37.5%로 증가

2015년 말 기준 재정수지 적자 : 33조 4000억에서 46조8000억으로 증가

국내총생산 (GDP) 대비 재정수지 적자 비중은 2.1%에서 3%로 증가

2013년 기준 국가채무는 GDP의 34.3%지만 공공부문 부채(D3)로 확장하면 62.9%로 확대

된다. 군인연금과 공무원연금 충당부채와 산업은행 등 금융공기업 부채까지 합치면 공공

부문 부채는 1958조9000억원까지 늘어난다. GDP의 137.0%다. (한국경제연구원)

2013년 기준 국가 총부채는 4835조3000억원으로 GDP의 338.3%(한국경제연구원)

추경 재원의 90%가 넘는 9조6000억원은 국채발행으로 충당

이로 인해 2015년 국고채 발행규모는 102조7000억원에서 112조3000억원으로 늘어날 전

망.

용어 설명)

1. 국가채무: 중앙정부+지방정부의 빚

2. 관리재정수지: 국민연금 등 연금을 제외한 재정수지

3. 공공부문 부채(D3): 국가채무에 공공기관의 투자나 금융공기업의 저리대출까지 합친

금액

참고) 유로존이 유로화의 가치를 지키기 위해 회원국에게 부가한 성장.안정성 협약

유로존은 회원국들에게 다음의 두가지 의무사항을 부여했다.

1. 국가채무는 GDP 대비 60%이하로 유지할 것

2. 재정적자는 GDP 대비 연간 3%이하로 유지할 것.

재정적자는 정부의 1년단위 부채이고, 국가채무는 정부의 누적된 총부채를 의미한다.

참고)국가채무와 재정적자의 무서움

GDP대비 국가채무 비율의 무서움을 그리스를 예로 들어 학습해 보자.

그리스가 10년물 국채이자율을 계속 4%로 유지했다고 가정해 보자. 2012년 그리스의 GDP대비 국가채무비율은

170%(1.7배)다. 170%란 말은 그 해 GDP의 6.8% (4%*1.7))를 국가채무를 갚는 데 사용해야 한다는 의미다. 한

국의 GDP 대비 국방비 비중이 3%가 채 못된다는 점을 생각할 때 이자부담이 얼마나 높은 수준인지 쉽게 체감할

수 있을 것이다.

다음으로 GDP 대비 재정적자비율의 무서움도 체감해 보자.

재정적자는 연간 단위다. 따라서 연간 재정적자가 심하다는 것은 그 해에 정부가 국채를 많이 발행했다는 것을 의

미한다. 내년에 과거 재정위기시 이자율 30%로 발행했던 국채의 만기가 돌아온다고 가정해보자. 그런데 갑자기 올

해부터 GDP 대비 6.8%를 뛰어 넘는 수준의 이자를 감당해야 한다. 이자 내기도 빠듯한 데 원금은 어떻게 갚을 것

인가? 이처럼 특정 연도에 지나치게 재정적자를 늘릴 경우, 이는 해당 국채의 만료시점에 부메랑이 되어 돌아올 수

도 있다는 것을 기억해야 할 것이다.

'통계& 수치' 카테고리의 다른 글

| 한국의 소득 불평등 정도/ 지니계수의 함정 (0) | 2016.03.23 |

|---|---|

| [공유] 재정건전성의 척도, 통합재정수지와 관리재정수지 (0) | 2016.01.23 |

| 2015년 한국 국가 예산 (0) | 2015.02.02 |